The Hateful Eight, la recensione

Lungo, largo e fotografato per ricalcare gli spaghetti western, Teh Hateful Eight è il piacere del fare cinema goduto all'estremo e trasmesso al pubblico

Questa volta il grindhouse Tarantino l’ha fatto sul serio, non per scherzo come in A Prova di Morte. Come quel film divideva l’opera nettamente in una prima parte di dialoghi e una seconda d’azione per ridere e divertirsi con i luoghi comuni del cinema da poco, anche qui ammassa tutti gli scambi verbali in una prima parte dal ritmo blando eppure densa di momenti di clamorosa scrittura, per poi esplodere in violenza e far venire al pettine tutti i nodi che aveva sistemato nella prima parte. Una sceneggiatura ad orologeria da giallo incontra i finali da grindhouse.

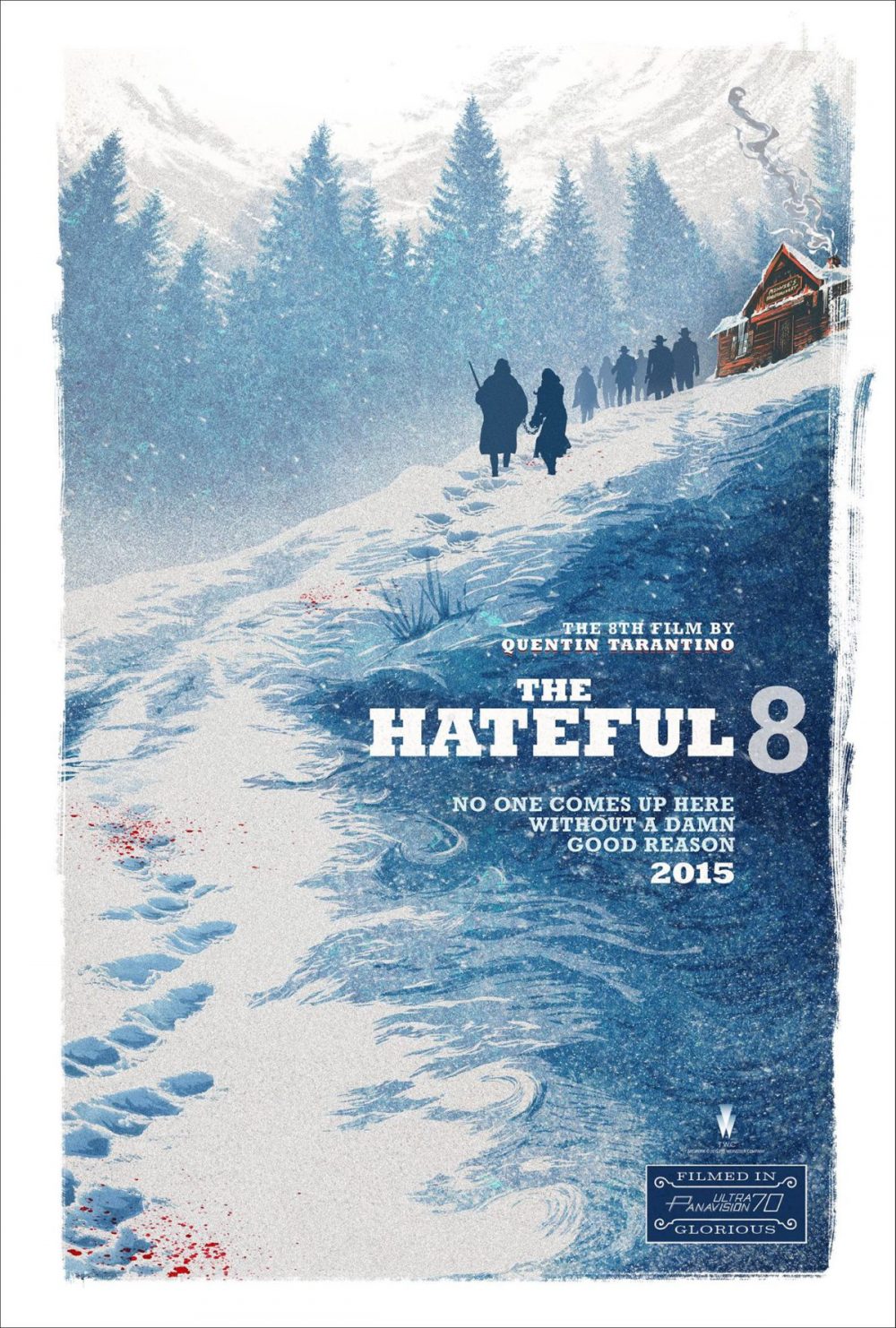

Con un pretesto Tarantino mette insieme 8 persone in una baita durante una tormenta, 8 persone i cui rapporti di forza cominciano a dipanarsi lentamente solo una volta dentro. Tutto all’insegna del rimando del piacere.

In The Hateful Eight più che mai è evidente il piacere del fare cinema, il godimento nello scrivere, mettere in scena e far interpretare un copione, uno di cui Tarantino vuole godere il più possibile. Ogni scena è allungata, in ogni momento si avverte la calma e il piacere di assaporare ogni dettaglio. Questo film lungo e largo (non solo per il 70mm) si siede comodo in poltrona e tira la sua storia anche un po’ più in là di quanto il pubblico di Tarantino sia disposto a concedere al suo autore, esagera e  sconfina. Se un personaggio deve consumare un omicidio, invece che sparare e basta decide di imbastire una lunga storia (probabilmente falsa), fare un racconto dentro al racconto, denso di dettagli ed intrerpretato a dovere, con il solo scopo di arrivare ad un omicidio. Se in Pulp Fiction Jules recitava la Bibbia prima di sparare qua la messa in scena è ancora più “larga”.

sconfina. Se un personaggio deve consumare un omicidio, invece che sparare e basta decide di imbastire una lunga storia (probabilmente falsa), fare un racconto dentro al racconto, denso di dettagli ed intrerpretato a dovere, con il solo scopo di arrivare ad un omicidio. Se in Pulp Fiction Jules recitava la Bibbia prima di sparare qua la messa in scena è ancora più “larga”.

Per la prima volta disposto ad usare musiche originali (ma che siano di Morricone!), Tarantino stavolta guarda al De Palma che rielaborava Hitchcock, si diverte a dare agli spettatori tutti gli elementi per prevedere l’andamento delle scene, così da poterne allontanare l’esito e godere della suspense. Con delle musiche che sembrano uscite da Complesso di Colpa e un gusto per l’orchestrazione e la gestione degli ambienti che invece sono figli di Carrie - Lo Sguardo di Satana, il secondo spaghetti western di Tarantino ovviamente è più cosa in una. È un film di Corbucci ma anche uno di De Palma, è un dramma da camera ma anche uno splatter senza timore. Gli estremi inconciliabili ancora una volta convivono con armonia in un film che rispecchia perfettamente la pacifica mescolanza interna al suo autore.

Filmato in 70 gloriosi millimetri lo scenario reagisce, paradossalmente, meglio al colore e alla dinamica della pellicola in interno che in esterno (il paragone con Revenant, girato in digitale in ambienti simili è impietoso). Verso la fine, quando i volti si fanno luridi, lucidi e sporchi di sangue l’impressione è che Tarantino ci sia riuscito, che davvero sia riuscito a fare un film uscito da un’altra epoca, che il costume dello spaghetti western sia stavolta impeccabile e con quello indosso possa adesso fare di tutto, possa viaggiare nel tempo verso stili antecedenti o toni successivi.Fin dall’inizio, fin dai cartelli con i titoli dei capitoli, l’immagine trema (ce lo siamo dimenticati ma è sempre stato così con la pellicola, è il digitale che invece porta un livello diverso di stabilità dell’immagine) e si ha l’impressione di essere davanti a qualcosa di fuori dalla modernità, a materiale d’archivio. I colori, i toni del legno delle sedie, del colore rosso sui tavoli, ma anche la maniera in cui la luce rimbalza su tavoli o vestiti (una fissa di Robert Richardson da sempre, il riverbero) non asseconda i principi digitali ma quelli analogici. È una questione di minuzie ma la differenza si vede. Non è tanto la risoluzione dei 70mm ma la qualità e la pasta a contribuire al più alto, sofisticato, ardito e sperimentale dei B movies anni ‘70. E l’ha fatto Tarantino.