Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, la recensione

Al terzo film su Bob Dylan Martin Scorsese mescola realtà e finzione, così Rolling Thunder Revue diventa un momento cruciale di musica e spirito nazionale

Che non sia un documentario usuale Scorsese lo urla ovunque, anche troppo. Sta nel titolo (è una storia di Bob Dylan che viene da Martin Scorsese), sta nell’introduzione (una sequenza di Méliès che fa un gioco di prestigio con il montaggio) e nella prima dichiarazione di Bob Dylan intervistato oggi (dice di non ricordare assolutamente nulla del tour).

Scorsese prende immagini girate durante il tour Rolling Thunder Revue che in gran parte sarebbero confluite nel film Renaldo e Clara (di Bob Dylan stesso) e le rimonta tutte. Prende insomma immagini restaurate e ci fa altro, crea un documentario pieno di falsità e invenzioni su un tour davvero esistito. Sharon Stone interpreta una versione finta di se stessa (non ha mai conosciuto Bob Dylan in realtà), il capo della Paramount Jim Gianopulos interpreta il produttore inventore del tour (non è vero), c’è un finto regista del materiale che vediamo che racconta finti aneddoti e addirittura si trova il protagonista di Tanner ‘88 di Robert Altman (un fintomentario anch’esso) che unisce politica a spettacolo.

Possibilmente il materiale fasullo e gli aneddoti fasulli da scoprire sono infiniti, trovarli dipende solo da quanto bene si conosce la storia di Bob Dylan. Obiettivamente però provare a separare il vero dal falso è anche l’esercizio meno interessante nel guardare Rolling Thunder Revue, perché la verità che ricostruisce Scorsese in questa storia inventata basata su eventi veri è più interessante. Un film di finzione con materiale d’archivio, questo è il fintomentario di Scorsese.

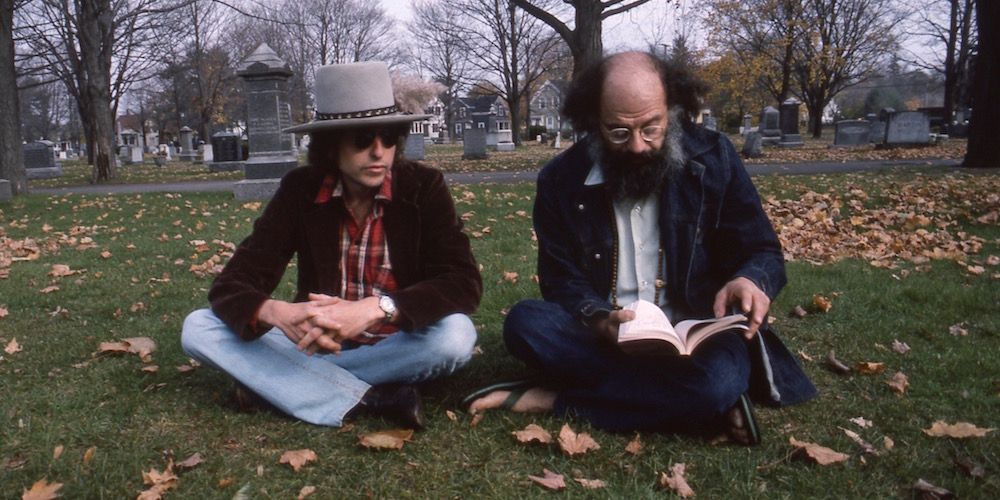

Da subito il tour è messo in connessione con la storia americana, l’arrivo del bicentenario, la fine dell’era Nixon e l’inizio di quella Carter, l’america del post-Vietnam. In quel momento dei relitti dell’era dell’amore libero, degli ideali e della cultura hippie si riuniscono per un gigantesco tour. Ci sono colonne come Allen Ginsberg (qui denominato L’Oracolo di Delphi) nel tour ma anche nuove stelle emergenti come Patti Smith, c’è Dylan che tutto ha organizzato e che aveva bisogno di un rilancio ma anche Joan Baez e ad un certo punto si unirà Joni Mitchell.

L’America del 1975 che si appresta ad entrare nel 1976 è catturata benissimo da queste immagini d’epoca, da questo feeling da quei desideri. Bob Dylan è una star quasi di finzione, dipinto di bianco in faccia come uno dei Kiss (almeno così dice, ma potrebbe non essere stata quella l’ispirazione) che si muove in un panorama nuovo per lui. Todd Haynes già aveva spiegato al cinema cosa sia Dylan con Io Non Sono Qui: un artista con molte personalità, fasi, idee e facce. Questa è una di queste. Del resto Scorsese è il più grande cantore di Bob Dylan, non stupisce che lo affronti con tutte le tecniche possibili. Da anni sta realizzando una strana forma di cronaca in vita della sua carriera. Con The Last Waltz ha testimoniato l’ultimo concerto della sua band (The Band) con No Direction Home: Bob Dylan ha raccontato gli inizi e ora siamo agli anni ‘70, quelli in cui la sua identità era cambiata, più fluida, più country e iniziava quel processo di sgancio dal reale. Bob Dylan ad un certo punto ha giocato con il vero e il falso, ha girato film tra vero e falso (è stato Jack Fate in Masked and Anonymous) e inventato personaggi per se stesso.

Quella di questo finto documentario è solo un’altra identità, un finto Bob Dylan che ha intrapreso un tour quasi uguale a quello che fece ma che viene definito un disastro economico dal suo produttore (Gianopulos) e in un certo senso anche da lui (ma nella pratica non lo fu). Scorsese ci gioca, fa un film con pezzi di altri film, usa materiale pensato per avere un senso e glielo cambia con il montaggio, inventa, crea, monta, smonta e racconta manipolando personaggi eccezionali (Baez, Ginsberg, Mitchell e gli altri sono di fatto usati come attori). Bob Dylan, che da tempo lavora molto per distruggere il proprio mito, per non possedere alcuna aura, per non apparire il gigante che è, sembra felice qui di aggiungere un tassello alla revisione della sua vita all’insegna di un continuo sminuirsi. In questo senso è bello il pezzo in cui Joan Baez racconta di quando andava in giro truccata da Dylan e, scambiandola per lui, tutti si comportassero diversamente con lei.E nonostante una durata che pare esagerata (due ore e mezza) questa storia di Bob Dylan di Martin Scorsese è un bellissimo viaggio nell’America di metà anni ‘70, nel suo mondo dismesso, in quel tramonto dei giganti e degli ideali in cui rimangono solo dei poeti a parlare dei massimi sistemi e in cui i grandi devono riunirsi tutti insieme per poter andare in tour. Volendo osare e lasciandosi prendere dalla finzione sembra quasi una realtà alternativa distopica in cui tutto è andato così male che quelli che oggi riconosciamo come i miti maggiori, in realtà se la passavano così male da fare un tour fallimentare, ai cui concerti andavano poche persone. Eppure erano fantastici. Perché a questo Scorsese ci tiene, e non poco!

Rolling Thunder Revue è pieno di canzoni (spesso le più note) lasciate per intero, mostrate nelle loro esecuzioni live per quasi tutta la loro durata, nella loro bellezza. E belle lo sono davvero, anche se nella finzione in pochi le andavano ad ascoltare.

Non c’è bisogno di una laurea per capire che Scorsese ama Bob Dylan ad un livello così alto e ampio da amare tutto di lui, la musica come i testi, l’atteggiamento verso la vita come quello verso il mondo dello spettacolo, la visione politica come l’America raccontata, il senso della narrazione (Dylan è un narratore pazzesco, un’abilità spesso messa in ombra dallo stereotipo del cantante di protesta ma che in realtà è l’ossatura del suo successo e della sua musica) come la capacità di essere un personaggio.

Chi non è abituato ai finti documentari potrebbe avere dei problemi con il film e chiedersi quale sia il senso di una simile operazione in cui non si sa cosa sia vero e cosa no e quindi si finisce a non poter credere a niente. Il punto è il medesimo dei film di finzione: dire il falso e così raggiungere una verità per arrivare alla quale la sola realtà è insufficiente, una che in questo caso fonde politica, storia nazionale e la cultura veicolata dalla musica in maniere flagranti.

In un senso ancora più didascalico (che è la vera pecca del film, assieme alla sua durata) lo dice Allen Ginsberg alla fine mentre Scorsese gli lascia di sottofondo Knocking on Heaven’s Door: “Voi, che abbiate visto tutto o lampi o frammenti, prendete esempio da noi, provate a ritrovarvi, mette la testa a posto trovata la vostra comunità, scorgete una redenzione per la vostra coscienza, abbiate più cura dei vostri amici, del vostro lavoro, della vostra meditazione, della vostra arte, della vostra bellezza, andate e realizzatevi per l’eternità”.