La meravigliosa storia di Henry Sugar, la recensione | Festival di Venezia

L'apoteosi del Wes Anderson moderno arriva qui, con un corto, La meravigliosa storia di Henry Sugar tratto da Roald Dahl

La recensione di La meravigliosa storia di Henry Sugar, il corto di Wes Anderson realizzato per Netflix

A partire daGrand Budapest Hotel (e con crescente entusiasmo!) Wes Anderson ha cominciato a inserire storie dentro le sue storie, esplicitando sempre il narratore. Ci sono cioè sempre più personaggi che raccontano storie o leggono storie che iniziano e finiscono all’interno di un’altra più grande. Tutto Grand Budapest Hotel infatti è contenuto in una narrazione che a sua volta è una narrazione e cose simili accadono anche nei film successivi (The French Dispatch è una serie di racconti all’interno di quello della fine di una redazione, Asteroid City lo fa di continuo). E nel fare questo i suoi film diventano progressivamente dei dispositivi per mettere in scena le tante maniere diverse in cui si fanno i racconti, cioè rappresentano proprio i mezzi della narrazione. Li filma in un tentativo di documentare l’arte audiovisiva analogica del ‘900. La meravigliosa storia di Henry Sugar è l’apoteosi (per il momento) di questo percorso.È un cortometraggio di 40 minuti tratto dall’omonimo racconto di Roald Dahl, girato per Netflix, e parte con il primo narratore (Dahl stesso) all’opera, per poi proseguire con il protagonista che in un libro legge un’altra storia, il cui protagonista è un medico che narra di un suo paziente, il quale a sua volta ha un flashback da narrare. Ogni volta vediamo i tecnici che spostano le quinte per aprire a nuovi scenari, osserviamo i narratori muoversi nelle scene che raccontano e di continuo i personaggi parlano con noi, inframezzano il dialogo con notazioni letterarie (“...disse il paziente”, “...pronunciò con eccitazione…”). Tutto ad un ritmo piacevolmente elevatissimo.

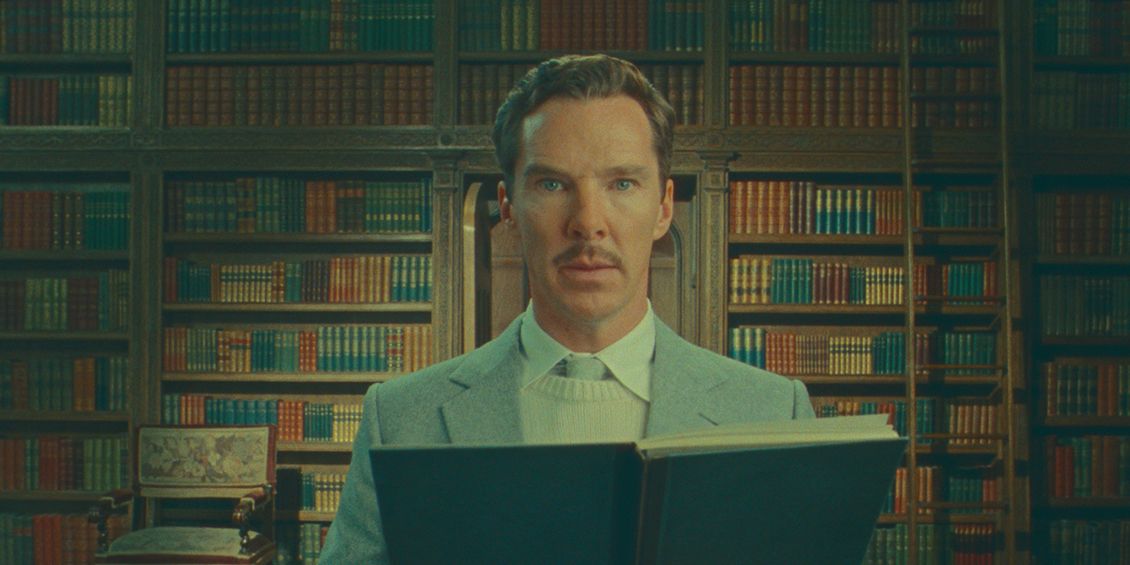

Negli anni in cui i registi lottano per la pellicola, Anderson lotta per gli studi di produzione e la preservazione di un processo produttivo secolare. Se in Asteroid City la pratica non trovava riscontro nel film in sé (moscio, poco ispirato e prolisso), qua invece è un dispositivo perfetto per entrare in questo mondo di teatro delle marionette, di quinte spostate dai tecnici e attori che fanno palesemente più di un ruolo, gli uni nei racconti degli altri (sono “solo” 4 i principali: Benedict Cumberbatch, Ben Kingsley, Ralph Fiennes e Dev Patel). Altrove si direbbe che viene rotta la quarta parete, ma in realtà tutte le pareti di questa messa in scena sono mobili, rivelano altro e aprono a nuove idee. Ben Kingsley nel suo flashback si trucca da se stesso più giovane davanti a noi e così scopriamo la differenza di età (oltre a come si ringiovanivano gli attori prima del digitale) e le nuove quinte con i suoi soliti pattern hanno ognuno un set di luci abbinato. Anderson fa allo studio cinematografico quello che Brian Wilson fece allo studio di produzione musicale: lo fa suonare.Sembra un inno all’arte del raccontare, eppure è quasi il suo opposto. Questi racconti dentro ai racconti non fanno che affermare che l’unica cosa che conti sono in realtà i colori, le illustrazioni di sfondo, le trovate di messa in scena, la possibilità di arricchire la parola con qualche soluzione creativa, il gioco degli attori che piegano il loro stile al più importante “stile di recitazione in un film di Wes Anderson”. E anche il finale beffardo in cui il protagonista ipotizza un altro finale, più fantasioso, rispetto a quello “vero” della storia, dopo tutto quello che abbiamo visto suona come l’ennesima vittoria della messa in scena creativa sulla narrazione.

Sei d'accordo con la nostra recensione di La meravigliosa storia di Henry Sugar? Scrivicelo nei commenti