Alita: Angelo della Battaglia, la recensione

Dopo decenni nel cassetto di James Cameron, Alita: Angelo Della Battaglia arriva in sala diretto da Rodriguez

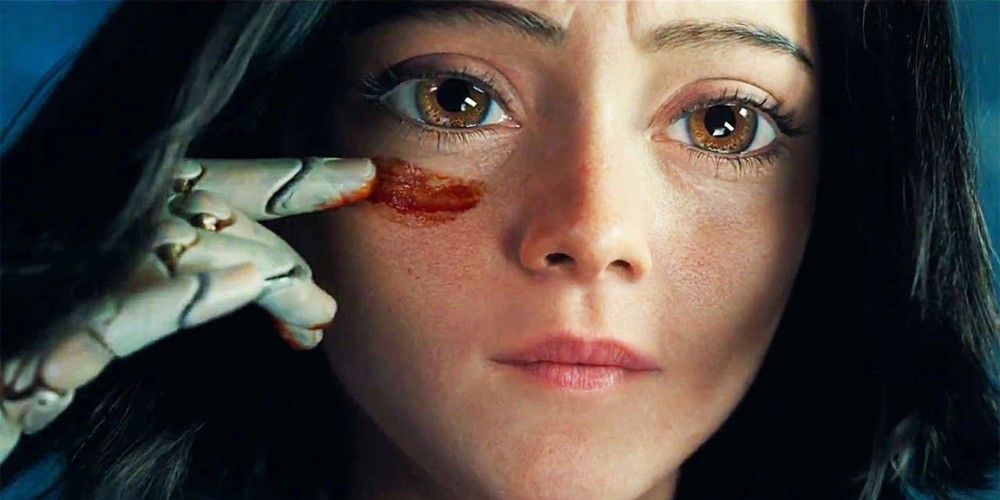

Il cinema per Cameron è un prodigio d’ingegneria, di tecnologia e di tecnica, che tuttavia appare come magiaAlita: Angelo della Battaglia è un altro capitolo nella storia dell’uso del motion capture di cui dovremo tenere conto (molto più di quanto non dovremo tenere conto del suo uso del 3D, impeccabile ma invisibile). Non è estremo come Avatar ma sofisticato e studiato, finalizzato a far sì che un design impossibile (occhi troppo grandi, come accade nei manga) contamini un corpo in tutto e per tutto fotorealistico. E gli occhi di Alita sono importanti, perché quello che la caratterizza è il fatto di essere forte fuori e molto fragile dentro, suscettibile di amori e affezioni rapide e adolescenziali. Si innamora ben presto, dopo pochi minuti di film, e a dircelo sono proprio gli occhi. La maniera in cui guarda il ragazzo cui è attaccata (assieme a quella in cui lo guarderà nel finale) sono impressionanti per resa e capacità di comunicare.

Nella storia di questo mondo dello stra-futuro (così futuro che hanno un passato remoto dietro di sé di cui non sanno quasi nulla che è per noi già un futuro lontano) ci entriamo assieme a lei, riportata in vita da un medico specializzato in protesi bio-robotiche che trova la sua testa, con cervello umano ancora intatto, in una discarica e le crea un corpo intorno. Alita non sa niente di niente, bisogna spiegarle tutto e così il film lo spiega anche a noi. Una tecnica più che classica, e Cameron nel classico ci sguazza.Tutto Alita: Angelo della Battaglia è infatti un film classico, quasi di una ventina d’anni fa, tradotto per adattarsi a sensibilità, esigenze, stile e pubblico moderno. Lo si vede da come gestisce la violenza, molto presente e molto efferata senza che tuttavia si veda nulla. Ci sono squartamenti e morti subitanee condotte con fare splatter che avvengono solo pochi centimetri fuori dall’inquadratura, oppure lasciano uscire sangue blu e non rosso. Certo il film ad oggi suona un po’ una ripetizione di molto di già visto (che tuttavia Alita, il manga, riportava a galla per primo negli anni ‘90) e nonostante l’indubbia scorrevole piacevolezza rimane poco impresso.

Un inizio molto rapido in cui c’è tanto da raccontare (e il film è bravo a farlo senza sacrificare l’intensità), mal si accoppia con una parte centrale più rallentata (in cui fanno capolino di nuovo dei giochi mortali, questa volta ripresi da Rollerball) ma almeno torna in forza nell’ottimo finale. Un epilogo palesemente lanciato verso i sequel e per nulla giocato in difesa, anzi.