RoboCop era più avanti di quanto lui stesso sapesse

Nel 1987, forse neanche Paul Verhoeven ancora sapeva su quante cose la sceneggiatura di RoboCop si sarebbe rivelata profetica

RoboCop è su Amazon Prime Video

Quando Paul Verhoeven accettò finalmente di dirigere RoboCop, il suo primo film pienamente hollywoodiano, dopo peraltro aver rifiutato per due volte lo script definendolo “orribile”, ancora non gli era del tutto chiaro con che cosa avrebbe avuto a che fare. Molti dei temi del film gli sfuggivano, non ne afferrava l’importanza dal momento che veniva dall’Europa e considerava ancora la società statunitense alla stregua di una cultura aliena. Negli anni (e nei film) successivi si dedicò con passione a dimostrare di averla infine compresa, smontandola pezzo per pezzo, ma questo è un altro discorso: il punto è che, ai tempi di RoboCop, Verhoeven era il primo a non capire appieno la portata profetica del materiale che stava girando.Non è ovviamente una critica all’autore olandese: probabilmente nessuno al tempo si aspettava che un film così specifico e dettagliato nel suo ritrarre un’ipotetica società di un futuro prossimo ma già distopico avrebbe azzeccato così tanti dettagli, anche minuscoli. Perché è facile spiegare come mai RoboCop sia un film profetico in termini di macrotemi. È una storia di umani e cyborg, e della differenza tra la vita e l’esistenza artificiale, tra la presenza o meno di coscienza, tra la programmazione e il libero arbitrio – non è un caso che l’idea del film sia venuta allo sceneggiatore Ed Neumeier mentre frequentava il set di Blade Runner.Un androide che non sogna pecore elettriche

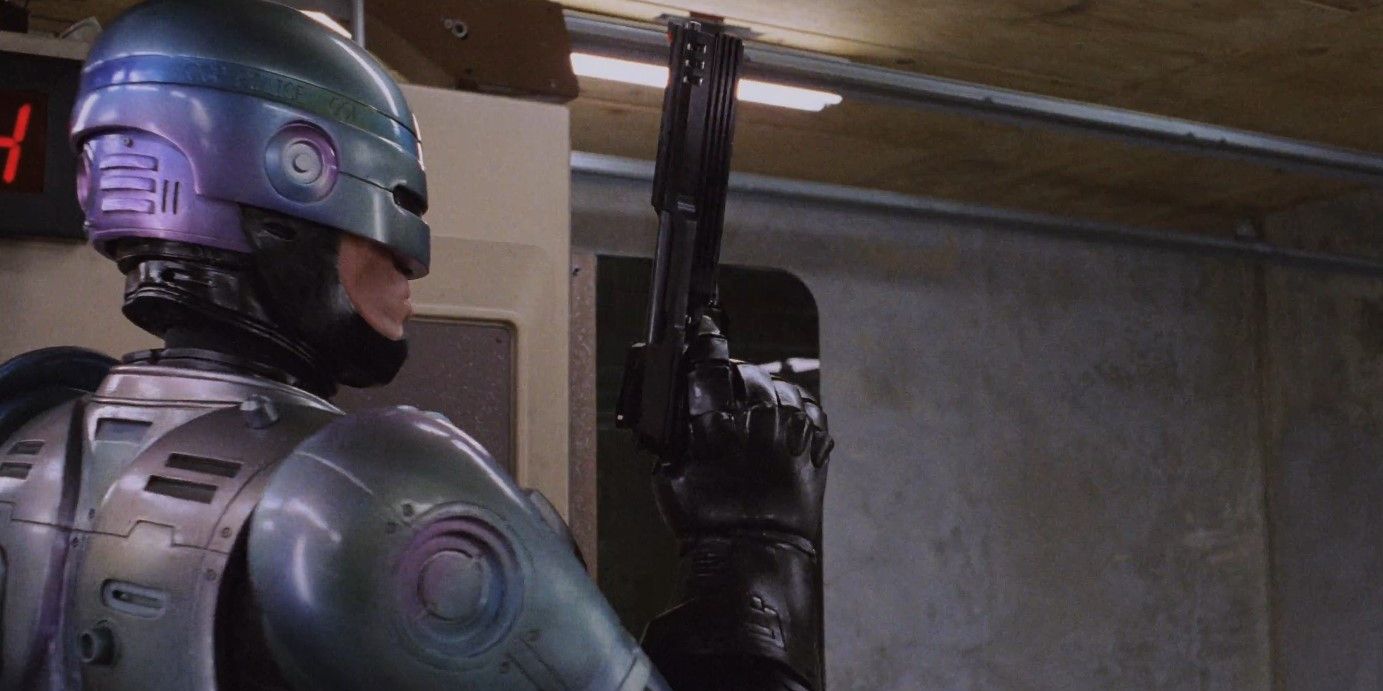

È la storia di un androide che non sogna pecore elettriche ma il momento della propria morte, un ricordo più forte di ogni programmazione e che lo instrada lungo un percorso di giustizia e vendetta nel corso del quale le due cose si sovrappongono, si mescolano e si confondono. È quindi una parabola cyberpunk su cosa ci renda umani, interpretata non da un essere artificiale dalle tendenze filosofiche ma da un armadio a quattro ante fatto di metallo e rabbia, lento, inesorabile, spietato e sostanzialmente invulnerabile – la versione action anni Ottanta di Roy Batty, Rutger Hauer mischiato con Schwarzenegger.

E tutto questo è, altrettanto ovviamente, ambientato in un mondo dai connotati altrettanto cyberpunk, soprattutto quel lato del cyberpunk che prevede la privatizzazione selvaggia di ogni bene e attività, la morte della politica in senso stretto, l’ascesa delle corporazioni come nuove entità di riferimento non solo economico ma anche politico e sociale. Il mondo di RoboCop non è in questo distante da quello del già pluricitato Blade Runner, o da quello di qualsiasi altra opera cyberpunk. Quello che lo connota in modo particolare è la scelta di ambientarlo a Detroit, una città che in quegli anni stava già diventando una distopia post-industriale per conto proprio senza bisogno di tirare in ballo gli androidi o la privatizzazione delle forze di polizia: lo rende in qualche modo meno alieno e più vicino a noi, se non cronologicamente almeno concettualmente. Il futuro di Blade Runner era difficile da immaginare come davvero prossimo – quello di RoboCop invece no.

La spersonalizzazione della violenza

RoboCop parla anche della spersonalizzazione della violenza, e dell’opportunità di affidare la vita degli esseri umani nelle mani delle macchine, che non hanno un’etica o una responsabilità personale ma solo una programmazione più o meno fallibile. È, incidentalmente (ne riparliamo la settimana prossima), forse l’unico tema che il remake del film di Verhoeven riuscì ad azzeccare, modernizzandolo: nel 2014 parlare di droni usati in guerra al posto dei soldati umani era attualità, non previsione del futuro. Nel film di Verhoeven non si arriva, se non tangenzialmente, a ipotizzare l’utilizzo dei robot ED-209 per scopi strettamente militari, solo di peacekeeping urbano, ma il concetto rimane: una macchina programmata per uccidere potrà mai fare decisioni etiche, o decidere di non seguire un ordine per salvaguardare una vita umana?

Tutti questi temi, come anche quello dell’ultraviolenza talmente parossistica da diventare comica, balzano subito all’occhio guardando RoboCop. Ci sono però altri dettagli, nella rappresentazione del futuro realizzata da Verhoeven, che oggi colpiscono in modo particolare, perché all’apparenza secondari, o troppo profetici persino per il loro autore. RoboCop è, per esempio, l’inizio della decostruzione della figura dell’eroe action reaganiano, e in generale dell’eroe inequivocabilmente buono, che da questa sua purezza ottiene l’autorizzazione a compiere stragi enormi e senza senso. Rambo e John Matrix erano indiscutibilmente i buoni, ma erano anche dei pluriomicidi, per quanto spinti dalle contingenze. RoboCop è programmato per il massacro e (in teoria) per non farsi domande, ed è comunque considerato un eroe dalla popolazione di Detroit: non solo è giusto che faccia così, è proprio inevitabile.

Le profezie sulla tecnologia

Come spesso capita con i film di Verhoeven, però, le profezie più azzeccate si trovano andando a frugare nel nostro rapporto con la tecnologia. C’è una cosa in particolare che colpisce di RoboCop in questo senso: i brevi telegiornali che spuntano qua e là e servono all’inizio per dare una cornice al film, e più avanti per spiegare cose che il film non ha tempo di mostrare. Colpisce perché la promessa del programma è “vi portiamo il mondo in tre minuti”, e di fatti il primo TG che vediamo dura esattamente tre minuti, fatti di servizi brevissimi, quasi privi di vero contenuto, talmente didascalici che sembrano scritti da un’AI e talmente superficiali che sembrano più roba da social che da televisione lineare.

È un dettaglio, che si riflette però su tutto il generale worldbuilding del film, che ci mostra una Detroit fatta di gente che ha sempre fretta, che ha la soglia di attenzione all’altezza delle caviglie, e che è pronta a trasformare un normale (per quanto robotico e alto due metri e passa) servitore dell’ordine pubblico in una instant celebrity. Verhoeven ha sempre visto l’America come una sorta di incomprensibile girandola di suggestioni e colori, un intero Paese sotto cocaina e costantemente bombardato da stimoli visivi, auditivi, olfattivi, tattili, spirituali, materiali – un posto che è sempre troppo. Oggi quella sensazione si è espansa circa a tutto il mondo, non esistono più i silenzi o le pause e un video di tre minuti su YouTube ci sembra durare un’eternità. Paul Verhoeven ce l’aveva detto quasi quarant’anni fa, che sarebbe finita così, ma noi eravamo troppo impegnati ad ammirare i corpi umani sbrindellati a mitragliate per accorgercene.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci anche su TikTok!