Le Mans ’66 – La grande sfida: così si racconta una storia vera

Le Mans ’66 – La grande sfida è un manuale di istruzioni su come prendere una storia vera e trasformarla in un film

Le Mans ’66 – La grande sfida è su Star di Disney+

L’errore più grande che si possa fare quando si decide di fare un film “tratto da una storia vera” è quello di pensare che basti raccontare la storia vera in questione nel modo più puntuale possibile per portare a casa il film – in altre parole, che non serva a nulla metterci del cinema e conti solo la cronaca. È il motivo per cui più la storia che si racconta è vicina nel tempo, più cose sappiamo e ci ricordiamo, più è difficile raccontarla efficacemente; ed è il motivo per cui Le Mans ’66 – La grande sfida andrebbe insegnato nelle scuole di cinema come modello da seguire se si vuole fare un gran film che racconta fatti noti e documentati.Il modo migliore, forse l’unico possibile, per fare un film tratto da una serie di eventi accaduti veramente e abbondantemente coperti dalle cronache dell’epoca è rinunciare in partenza alla fedeltà assoluta e soprattutto all’esaustività. La realtà non è mai lineare, mentre un racconto cinematografico ha bisogno di tirare dritto il più possibile, di scegliere solo i pezzi della storia che servono a portare avanti un arco narrativo; ha bisogno per esempio di inventarsi facili relazioni di causalità (il personaggio X fa questa cosa e quindi il personaggio Y fa quest’altra in risposta) dove la realtà dei fatti è quasi sempre più sfaccettata e difficile da riassumere. James Mangold e i tre sceneggiatori (Jason Keller e i fratelli Jez e John-Henry Butterworth) lo sanno, e con Le Mans ’66 dimostrano come si fa a scegliere cosa tenere e cosa no, cosa inventare e cosa riferire nel modo più freddo possibile.

Un buon film ha bisogno innanzitutto di grandi protagonisti.

Nella vicenda della rivalità tra Ford e Ferrari – rivalità voluta e alimentata soprattutto dalla prima, a dirla tutta – le figure di spicco sono tante, a partire dai patron delle due case. Mangold però sceglie di concentrarsi solo su una delle due parti, e di puntare su un pilota e un designer, e sulla lunga e travagliata storia della loro amicizia. Ken Miles e Carroll Shelby vengono ridotti ai loro minimi termini e trasformati in personaggi di un film: il primo è un pilota con l’ossessione della vittoria ma soprattutto della perfezione e scarsissime capacità sociali, il secondo un indefinibile incrocio tra un genio e un venditore di auto usate (nell’accezione americana di “truffatore con un sorriso a 32 denti che venderebbe ghiaccioli al Polo Nord”). Le Mans ’66 racconta in teoria i primi tentativi di Ford di battere Ferrari nella 24 ore di Le Mans; ma in pratica racconta il rapporto tra queste due persone, una ossessionata dalla prestazione perfetta, l’altra dalla voglia di lasciare un segno nella storia di uno sport che l’ha già respinto una volta, e nel modo più doloroso possibile.

Un buon film, quindi, ha bisogno anche di un obiettivo chiaro e definito, di un percorso tracciato in partenza, un traguardo al quale ambire; un motore per la storia. E l’idea di sfidare un gigante imbattibile sul suo stesso campo e sconfiggerlo non è solo molto americana (come tutto Le Mans ’66, d’altra parte), ma anche molto cinematografica. La vera rivalità tra Ford e Ferrari fu molto più complicata di com’è raccontata nel film, come sempre quando si parla di processi che coinvolgono migliaia di persone e durano anni; ma semplificarlo e trasformarlo in una lotta tra Davide e Golia (nella quale peraltro è complicato stabilire esattamente chi sia chi) è quello che serve per trasformare un documentario in un film.

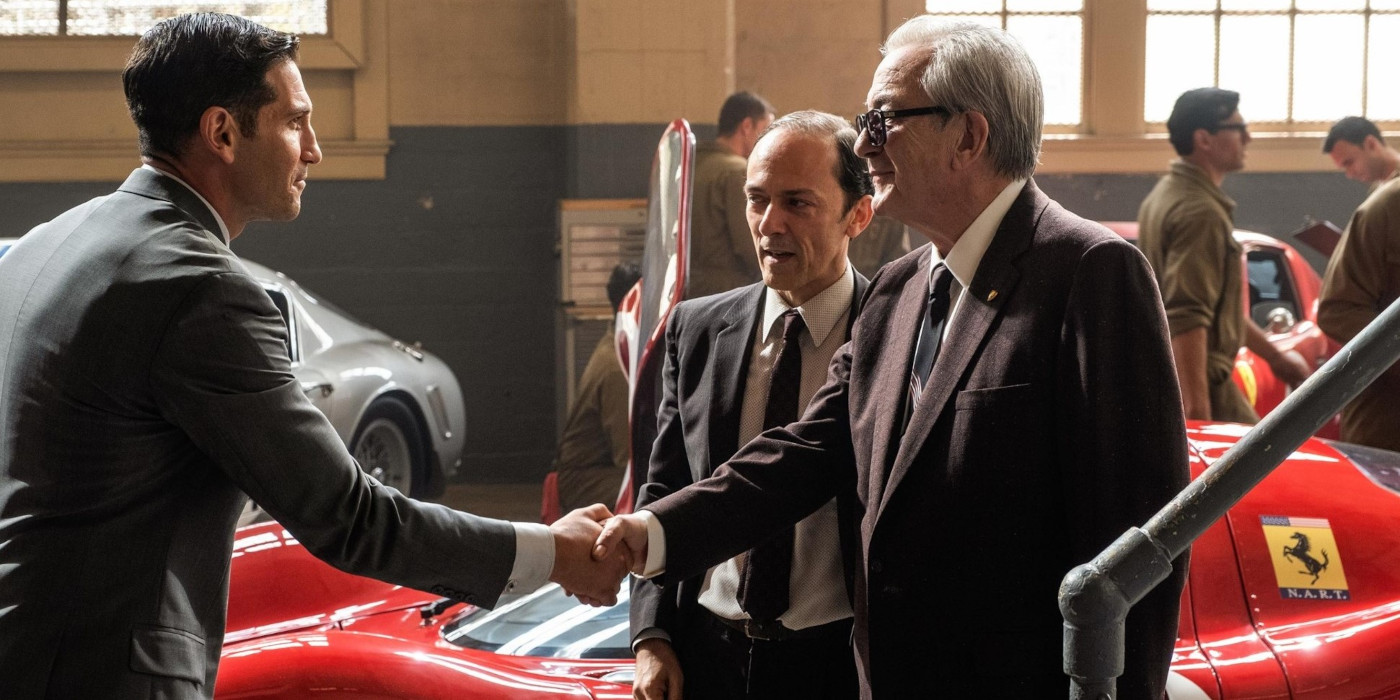

La scelta di eleggere Enzo Ferrari a villain apparente è un altro esempio di come si possa piegare la realtà alle necessità cinematografiche. Ferrari non rappresenta solo il rivale sul campo, l’uomo da battere; rappresenta anche tutti quegli ideali che a Ford mancano, e che, secondo Shelby, fanno la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Le Mans ’66 è anche un film sulla lotta tra il perfezionismo corporate, nel quale ogni decisione è influenzata dal marketing e dalle necessità di immagine, e il caro vecchio sudore della fronte; è talmente irridente nei confronti dell’aziendalismo e della gente che va vestita di tutto punto in un pit automobilistico da diventare quasi una parodia (e nel caso del personaggio di Josh Lucas potete togliere il “quasi”).

Per cui è un film nel quale il vero villain si rivela essere quello con cui hai lavorato fino a quel momento. Nella nostra recensione dicevamo che Le Mans ’66 è, come tutti i film di Mangold, un western: quello classico di John Ford, ma anche quello più moderno e crepuscolare, nato per celebrare il funerale di un passato glorioso ed epico ma ormai superato. In questo senso Ken Miles è un po’ il Grinta, ultimo superstite di quello che si sta rapidamente trasformando in un circo, nel quale l’immagine è più importante dei risultati; e Shelby il Clint Eastwood di Gli spietati, che torna in azione per un’ultima volta sperando che sia quella giusta per lasciare definitivamente il segno prima di appendere definitivamente la pistola (o la chiave inglese, in questo caso) al chiodo.

Un’ultima considerazione va necessariamente fatta su quello che sarebbe il cuore del film, le corse automobilistiche. Cioè le sequenze dove Mangold manda definitivamente al diavolo la cronaca per dedicarsi anima e corpo alla messa in scena e solo quella. Nel momento in cui le macchine si mettono in moto (in particolare quando comincia la gara che dà il titolo al film, quaranta minuti fuori scala che si collocano molto in alto nella classifica delle migliori scene di corsa della storia del cinema), Le Mans ’66 diventa un’esperienza puramente viscerale, di pancia, a cui interessa solo comunicare emozioni primordiali: eccitazione, adrenalina, paura, la botta del motore che romba.

Cinema che è puro movimento, rumore, stimoli basilari. Ci interessa davvero sapere se la vera corsa di Le Mans del 1966 è andata così, curva per curva, e se la sequenza dei pit stop sia quella corretta? Ovviamente no: il modo migliore per raccontare una storia vera al cinema è far dimenticare al pubblico che sta guardando una storia vera.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.