George A. Romero e la sua idea più grande: gli zombi siamo noi

Dalla notte fino al giorno, dall'alba e fino alla terra dei morti viventi, l'identità fra zombi e società è stata la più grande intuizione di Romero

È il concetto centrale di tutti i suoi film e dell’invenzione stessa degli zombi come li ha concepiti lui (la figura in sé esisteva già ma a Romero dobbiamo la sua rappresentazione moderna), il fatto cioè che le storie dei non-morti servano a rappresentare due volte lo spettatore.Prima come individuo (con gli umani) e poi come società (con gli zombi).

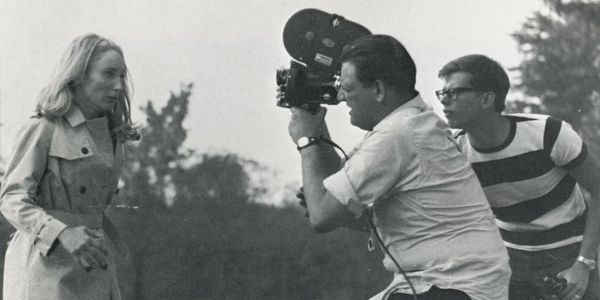

Sono molti i regali che Romero ha fatto al mondo dell’horror. Ha creato il concetto di cinema di paura a bassissimo costo, entry level per un certo tipo di cineasta, parabola fattibile con poco e che proprio per questo può ambire a dire cose che i grandi film non si permettono quasi mai di suggerire. L’horror come piccolo genere sovversivo da proiezioni clandestine, focolaio dell’insoddisfazione sociale, metafora delle rivendicazioni contro il potere e contro la maniera in cui il mondo funziona. Da La Notte Dei Morti Viventi in poi è stato lì che si è misurato chiunque volesse raccontare i mostri che ci circondano, chiunque non si sentisse a proprio agio con il mondo che vede.

CORRELATO: George A. Romero, Edgar Wright guida i tributi al grande regista scomparso

CORRELATO: Intervista – George A. Romero ci parla del suo futuro!

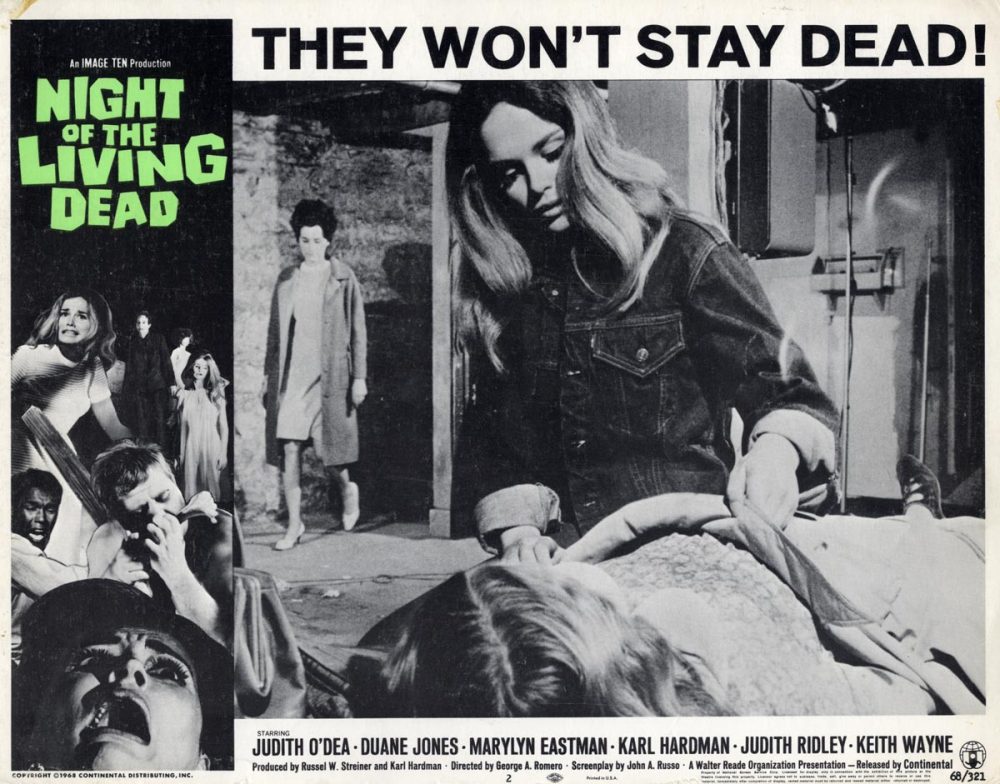

Queste creature così poco “pericolose”, così lente e facili da soggiogare, temibili solo quando si presentano in massa contro qualcuno solo, costringono gli uomini a collaborare. Li accerchiano, li isolano, li aggregano in piccoli gruppi che si rivelano quasi sempre incapaci di funzionare come una piccola società (avviene principalmente in Zombi e Il Giorno Degli Zombi), svelano le tensioni soppresse e costringono le persone a rivedere le dinamiche di forza e potere (avviene principalmente in La Notte Dei Morti Viventi). Gli uomini non devono quasi mai vedersela con il mostro, non devono realmente lottare se non per brevi tratti, perché lentamente questi film svelano come il problema sia più grande dell’invasione e stia nei centri commerciali o nelle case in cui i protagonisti sono asserragliati, come sia insomma tra di loro. Come se lo zombi stimolasse la creazione di microsocietà fragilissime, dinamiche di sopruso che vengono percepite come necessarie anche quando non lo sono.

Eppure la parte più forte dei film di zombi di Romero non è questa ma il suo specchio, il fatto cioè che i mostri stessi siano una maniera di parlare degli uomini. Quel che questo regista aveva capito più degli altri specialisti di horror è che la minaccia non doveva necessariamente essere qualcosa di esterno, temuto e non compreso, un trucco per mettere in moto gli eventi. Se il racconto gotico classico aveva fatto da base a tutta la produzione di paura fino a quel momento, non era obbligatorio che continuasse ad esserlo. Se Frankenstein era una vittima che puntava il dito su chi lo aggredisce, si poteva fare anche il contrario, il mostro poteva essere una maniera di rappresentare chi guarda.

È difficile immaginarlo oggi che siamo abituati al modus operandi degli zombi ma l’idea di un gruppo di esseri umani che tornano in vita putridi fuori e dentro, che sono attratti da altri uomini per mangiarli e trasformarli in altri come loro era palesemente una maniera furbissima di mettere in scena il conformismo e come si propaghi attraverso il consumo, il sopruso e la violenza di un gruppo (uno zombi da solo non è pericoloso, un’orda sì). Lo zombi guidato da una fame e dalla bestialità, il gruppo con cui non puoi ragionare e che vuole solo renderti come lui con la forza riusciva (e riesce) a dare conto come poco altro dell’ostilità percepibile nella vita di tutti. Essere circondati da persone in stato quasi incosciente che sono dominati da una fame insaziabile e che hanno bisogno di soddisfarla contaminando altri, è il nocciolo della paura verso gli altri, dell’evoluzione che ha preso la società occidentale e ovviamente (eravamo nel 1968) del consumismo e del desiderio di avere, possedere, essere e consumare, consumare in stato quasi incosciente, consumare per consumare e passare al prossimo oggetto.

Con il centro commerciale di Zombi la metafora è diventata chiarissima ma era evidente anche prima.

Certo poi c’è sempre di più e sarebbe ingiusto ridurre alla sua essenza l’epica degli zombi di Romero. Ogni film del ciclo contiene anche polemiche e atteggiamenti più specifici (ad esempio il primo è pieno di termini battaglieri e mette un afroamericano in una condizione non diversa da quella in cui i suoi simili si trovavano in anni di pieno Vietnam, sacrificati e costretti a combattere due fronti, uno interno per il razzismo e uno esterno in Vietnam).

Eppure questa forma di proiezione nel mostro delle paure verso i propri simili è qualcosa che nessuno di tutti gli altri film che hanno seguito le orme di Romero ha mai davvero ripreso. Non i suoi calchi di quegli anni e di certo non i nuovi zombi che corrono da 28 Giorni Dopo in poi (che sono invece dei mostri classici, senza volontà e minacciosi individualmente come collettivamente).

L’unico vero possibile erede è stato Edgar Wright e con una commedia, L’Alba Dei Morti Dementi, in cui realmente i protagonisti sono mostrati come zombi nella loro vita quotidiana ben prima che inizi l’apocalisse e che proprio affrontando le orde si dimostrano simili a loro. Quello è forse il film di zombi più romeriano in assoluto, l’unico ad essere contaminato dalla comica e geniale intuizione che non ci sia davvero troppa differenza tra uno zombi e un vivo (il pezzo in cui Bill Nighy già zombi spegne la musica come faceva in vita), fino al clamoroso finale in cui viene affermata la totale identità tra un certo stile di vita e l’essere zombi.

Il fatto stesso che sia esistito un film simile è la dimostrazione di come e quanto le idee di Romero abbiano inciso.